「猫が死ぬ前に見せる予兆は?」「猫は死ぬ前に挨拶をするの?」

猫は死ぬ前に普段以上に飼い主に甘えたり、鳴いたりして最後のお別れの挨拶をすると言われています。

また猫が死ぬ前に見せる予兆として、以下の様な体調や行動に様々な変化が挙げられます。

猫の体調や行動が上記に当てはまる場合、小さな変化に気づけるようにできるだけ一緒にいてあげましょう。

この記事では、猫の死ぬ前の予兆や飼い主が猫にしてあげられることを紹介しています。

猫と共に最後の時間を大切に過ごすことができるように、この記事を参考にしてください。

猫は死ぬ前に挨拶をする?飼い主に甘えたり鳴いたりする

猫は死ぬ前に、普段以上に飼い主に甘えたり、鳴いたりして最後のお別れの挨拶をすると言われています。

- 鳴く頻度が増える

- 飼い主の近くにいる

- 甘えた声で鳴く

猫は自分の体調が悪くなると、普段以上に飼い主に甘えたり、鳴いたりすることがあります。

猫は本能的に自分の死期を感じ取り、最後の瞬間を安心できる場所で過ごしたいと考えるのでしょう。

飼い主として、その時間を大切にし、猫に寄り添うことが重要です。

猫が死ぬ前に挨拶をする理由

猫が死ぬ前に挨拶をする理由は、猫が最後の時間を飼い主と一緒に過ごしたいと思うからです。

猫は自分の体調が悪くなると、そのサインを飼い主に伝えようとします。

- 安心感を求めている

- 最後の時間を一緒に過ごしたい

- 死期を感じ取っている

死ぬ前に飼い主と一緒にいることは猫にとって大きな安心感を与えるのです。

飼い主はそのサインを見逃さず、猫と共に最後の時間を大切に過ごしてあげましょう。

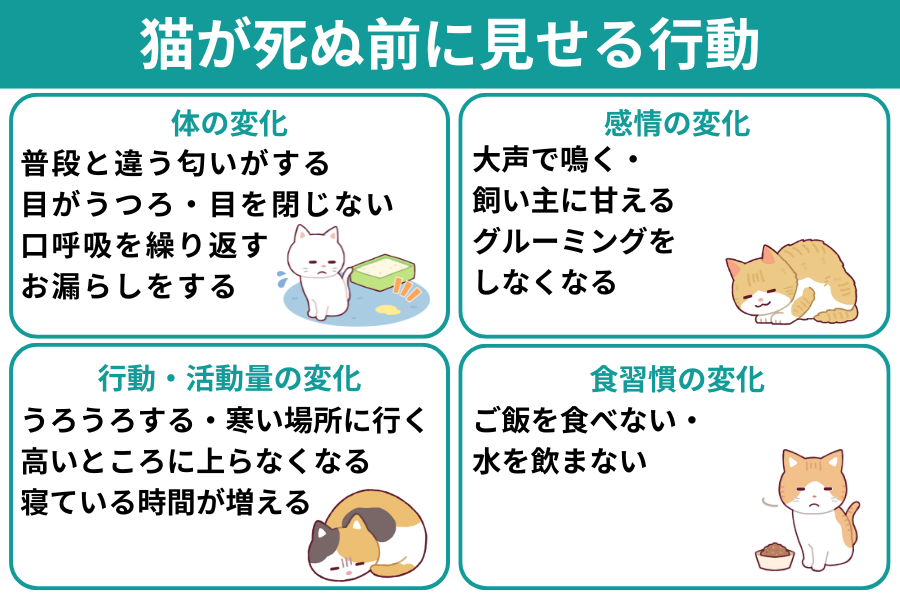

猫が死ぬ前に見せる行動は?死期が近くなると現れる変化について解説

猫が死ぬ前にいなくなるという話はよく聞きますが、本当なのでしょうか?

実際、猫は死期が近くなると、普段とは違う匂いがしたり、目がうつろになることがあります。

その他にも、死期が近くなると猫のとる行動を以下にまとめています。

上記に挙げた行動はあくまで一部に過ぎません。

死期が近くなるほど多様な兆候が表れやすくなるので、しっかり様子を見てあげましょう。

普段と違う匂いがする

猫は死期が近くなると普段と違う匂いがするようになります。

死ぬ前で臓器が機能しにくくなると、体内に老廃物がたまるので悪臭がするようになります。

猫の口や体から今までしなかった臭いがしてきたら、死期が近づいているかもしれません。

清潔なタオルで体を拭いてあげたり、口内ケアをしたりしてあげてください。

目がうつろ・目を閉じない

猫は死ぬ前に目つきが変わることがあります。

目つきが変わる要因は、猫の体調不良や老化によって視力や目の機能が低下するためです。

猫が死ぬ前に見せる目つきの変化は、以下のようなものがあります。

- 目の焦点が合わなくなる

- 瞳孔が開く

- 目を閉じないようになった

目がうつろになっている、目を閉じないようになったなど、猫の目つきが変わった場合は、早めに動物病院を受診し、適切な治療を受けてください。

大声で鳴く・飼い主に甘える

猫は死期が近くなるとよく鳴くようになります。

猫によっては、今まで出したことのないような大声で鳴くこともあります。

また、認知症の猫も大声で鳴くことがあるようです。

猫が普段と違う鳴き声をあげている場合は、獣医師に相談してみてください。

そして猫は死期が近くなるといつも以上に甘えてくるようになります。

猫は体調が悪くなると隠れると紹介しましたが、飼い猫は飼い主に甘えることが多いといわれています。

飼われている猫は、不安になると親代わりである飼い主を頼りたくなるのかもしれません。

猫の甘え方がいつもと違う場合は、できる限りそばにいて安心させてあげましょう。

ご飯を食べない・水を飲まない

ほとんどの猫は、死ぬ前にご飯を食べなくなります。

死期が近くなると、消化器官が衰えるため食欲がなくなります。

水も自力では飲めなくなってしまった場合は死期が近づいているかもしれません。

脱水症状になってしまわないよう、必要に応じてスポイトなどで水を飲ませてあげましょう。

お漏らしをする

これまできちんとトイレで排泄をしていた猫が、急にあちこちでお漏らしをするようになることがあります。

ストレスによる行動の場合もありますが、体力が落ちてトイレに行くことさえ難しくなっている可能性も考えられます。

逆に、トイレに入ったまま動こうとせず、そこでじっとしていることもあります。

寝床などでお漏らしをしてしまったときは体が汚れてしまうため、できるだけ早く拭き取り清潔な状態を保ってあげましょう。

うろうろする・寒い場所に行く

猫は死期が近くなると普段なら行かない場所に隠れるようになります。

猫が本能的に死を迎えようとする場所を求めて、隠れ場所を探すためと考えられています。

猫は体調不良を隠す傾向があり、飼い主が異変に気付いた時には症状が悪化していることがあります。

また、猫は死期が近くなると体温調節をうまくできなくなるため、体温が下がると室温を暑く感じることがあります。

すると猫は人の目につきにくい家具の隙間など、寒い場所に移動するようになります。

猫が見つかりにくい場所に隠れている場合は、体調を崩していないか確認した方がいいかもしれません。

寝ている時間が増える

猫は健康なときでもよく眠る動物です。

しかし、猫がうずくまった姿勢でじっと休むことが増えたり、お腹を覆うように丸まって眠ったりする場合は注意が必要です。

普段通り元気があるか、食欲は落ちていないか、ほかに異常は見られないかをよく観察し、不安があるときは早めにかかりつけの獣医師へ相談しましょう。

高いところに上らなくなる

猫は本来、高い場所で周囲を見渡しながら過ごすことを好む習性があります。

安心できる居場所として棚の上やキャットタワーに上ることも多いですが、年齢を重ねて体力が落ちたり、足腰が弱ってきたりすると、だんだん高いところへ上がろうとしなくなることがあります。

それでも「本当は上りたい」という気持ちが残っていることもあり、下から見上げていたり、上に行こうとするしぐさを見せることがあります。

そんなときは無理をさせず、段差を少なくしたステップやスロープを用意してあげると、猫は負担をかけずにお気に入りの場所へ移動できるようになります。

グルーミングをしなくなる

猫が体調を崩すと、爪とぎをしなくなります。

そのため爪が厚い場合は、猫の健康状態が悪いサインになります。

被毛の状態が乱れてくるのも、猫が弱ってきたときに見られるサインのひとつです。

本来であれば自分で毛づくろいをして毛並みを整えますが、体調がすぐれないと毛が逆立ったりぼさついたりすることがあります。

特に高齢になると消化機能が低下し、十分な栄養が毛まで届かなくなることも毛並みの悪化につながります。

清潔を保てなくなれば毛玉や皮膚トラブルを起こし、猫にとっても大きな負担となりますので、こまめにブラッシングをしてグルーミングを手助けしてあげましょう。

口呼吸を繰り返す

猫が口を開けて呼吸しているときは、単なる仕草ではなく体に負担がかかっている兆しかもしれません。

歩き回った直後などは一時的に口で息をすることもありますが、苦しそうに見えたりぐったりしているようなら体調を崩している可能性があります。

特に理由が分からないまま呼吸の状態が乱れている場合、見過ごすのは非常に危険です。

猫の死期が近づいたときに飼い主にできること

猫が死ぬ前に飼い主にできることはたくさんあります。

猫の死期が近いとなれば、当然飼い主は猫のために何かしてあげたいと考えるでしょう。

猫のために飼い主がしてあげられることは主に以下の5つです。

猫にとって、最期が安らかな時間となるように、できる限りのことをしてあげましょう。

動物病院を受診する

猫の死期が近づいたら動物病院を受診するようにしましょう。

動物病院を受診することで、病気の進行を遅らせたり、痛みを和らげたりすることができます。

また、自宅で飼い主が猫にしてあげられるケアの方法も知ることができるかもしれません。

動物病院を受診するタイミングの目安は以下です。

- 食欲がなくなる

- 呼吸が苦しそうになる

- 尿や便の量が減る

- 意識が朦朧とする

猫の上記のような変化を見逃さずに、早めに動物病院を受診するようにしてください。

好きな食べ物やおもちゃを与える

猫の死期が近づいたら好きな食べ物やおもちゃを与えてあげましょう。

食欲がない猫でも、好きなものなら食べてくれる可能性があります。

また、好きなおもちゃで遊ばせてあげることで気分転換になるかもしれません。

ただし、猫の体調に合わせて無理のない範囲で与えるようにしてください。

穏やかに過ごせる寝床を用意してそっとしておく

猫の死期が近づいたら穏やかに過ごせる寝床を用意してそっとしておきましょう。

猫は、死期が近くなるとほとんどの時間を同じ場所で過ごすようになります。

猫が落ち着いて快適に過ごせるよう、お気に入りのベットにタオルやシーツを敷きましょう。

排泄物などで汚れてしまうこともあるので、タオルやシーツは頻繁に交換してあげてください。

優しく声をかける

猫の死期が近づいたら優しく声をかけてあげましょう。

飼い主が話しかけることで猫は安心感を感じ、心を落ち着かせることができます。

猫は飼い主の声を聞き分けることができるほど優れた聴覚を持っています。

猫の名前を呼んであげるなど、撫でながら優しく話しかけてあげてください。

猫の体のケアをする

猫の体のケアをしてあげましょう。

猫は死期が近くなると、自分で毛づくろいができなくなります。

猫の体の汚れや不快感を解消し、最期まで清潔で快適な状態を保ってあげましょう。

猫の体をケアしてあげる際に、一般的な方法は以下です。

- ブラッシング

- マッサージ

- 拭き取り

ケアをしている時に、猫が少しでも痛みを感じている様子があれば、すぐに獣医師に相談してください。

猫が死ぬ前に決めておきたいこと

猫が死ぬ前に決めておきたいことは、主に以下の2つです。

- 猫との最期の過ごし方を考えておく

- 猫の火葬や供養方法を決めておく

猫が死ぬ前に見せる兆候が確認できた時点で、少しずつ家族で話し合うようにしましょう。

猫との最期の過ごし方を考えておく

猫との最期をどのように過ごしたいか、事前に考えておきましょう。

まず、猫をどこで看取るのかを考えましょう。

自宅で看取る場合、猫の慣れ親しんだ場所で最期を迎えることができます。

動物病院であれば医療ケアが受けられるため、延命治療を受けるかどうかを考えておく必要があります。

猫が病気や怪我になったとき、延命治療を受けるかどうかは、飼い主にとって非常に難しい決断となります。

- 猫がまだ元気で、治療に耐えられる体力がある

- 治療によって、症状が改善したり、寿命が延びたりする可能性がある

- 飼い主が治療を続けることで後悔しない

延命治療が猫にとって苦痛になる場合もあるので、治療の目的と効果、費用などをよく考えましょう。

猫にとって何が最善なのかを常に考え、飼い主自身が納得できる選択をしてください。

猫の火葬や供養方法を決めておく

猫の火葬や供養方法を決めておきましょう。

猫の火葬方法には、主に以下の3つがあります。

- 私有地に埋葬する

- 自治体に焼却してもらう

- ペット火葬業者に依頼する

ペット火葬業者に依頼する場合は、個別火葬と合同火葬があり、立ち会いをするかも決めることができます。

猫の遺骨の供養方法は、主に以下の3つです。

| ペット 霊園 | 墓地や納骨堂などに遺骨を納める |

|---|---|

| 自宅 供養 | 祭壇を作り、遺骨を安置する |

| 散骨 | 遺骨を海や山にまく |

事前に供養方法を決めておくと、ペット火葬業者をスムーズに選ぶことができます。

いざというときに慌てないよう、火葬方法と供養方法を決めておいてください。

猫の死後にするべきこと

猫が死んでしまった場合、飼い主がするべきことは以下の3つです。

- 死亡を確認する

- 猫の遺体を安置する

- 供養を行う

上記の順番通りに行うのが一般的です。

猫の遺体は腐敗が進みやすいため、できるだけ早く葬儀・火葬を行ってください。

死亡を確認する

まずは猫の死亡を確認します。

猫の場合、死亡届を提出する必要はありません。

- 呼吸がないこと

- 心拍がないこと

- 瞳孔が光に反応しないこと

- 体が硬直して冷たくなっていること

死亡を確認する際には、猫の体を無理に動かさないようにしましょう。

猫の遺体を安置する

猫の死亡が確認できたら、遺体を安置します。

- 体を清めて整える

- 涼しい場所に安置する

- 箱や棺を用意する

猫の遺体は、死後硬直が始まると体温が下がりにくくなります。

猫の体のケアは死後硬直が始まる前に済ませ、できるだけ早く遺体を冷やすようにしましょう。

供養を行う

猫が死んだら供養を行いましょう。

猫の供養の種類は大きく以下の3つです。

| 納骨 | 骨壷に入れた遺骨をお墓などに埋葬する |

|---|---|

| 自宅供養 | 猫の遺骨や遺品を仏壇に飾る |

| 散骨 | 猫の遺骨を海や山などに撒く |

猫を供養する方法やタイミング、場所は飼い主の自由です。

ぜひ供養を行って亡くなった猫とのつながりを大切にしてください。

猫が死ぬ前によくある質問

猫が死ぬ前によくある質問とその回答をまとめました。

- 猫は死ぬ前にいなくなりますか?

- 猫が死ぬとき目は開いていますか?

猫が示すサインに対して適切に対応することで、猫との最後の時間を大切に過ごすことができます。

【まとめ】猫が死ぬ前に見せる兆候を知って猫とのお別れに備えよう

当記事では、猫が死ぬ前に見せる兆候を紹介しました。

猫の死期が近いと感じたら、猫が最期の時間を安心して過ごせるようにできるだけ一緒にいてあげましょう。

猫の死期が近くなるととる行動を知って、猫とのお別れに備えましょう。