ペットが亡くなったとき、どんな人がペットロスになるの?

ペットロスを乗り越えたい!

長年一緒に過ごしてきたペットが亡くなりペットロスになったと悩む方や、ペットが体調を悪くしておりペットロスに不安を感じている方も多いでしょう。

ペットロスになると日常生活が何も手につかなくなる人もいますが、いずれ乗り越えなければならない問題です。

この記事では、ペットロスになりやすい人の特徴、そしてペットロスになった方が乗り越える方法について詳しくまとめました。

ペットロスにならない対策も紹介しているので、強い心を持ち、笑顔でペットをお見送りしたい方は、是非参考にしてみてください。

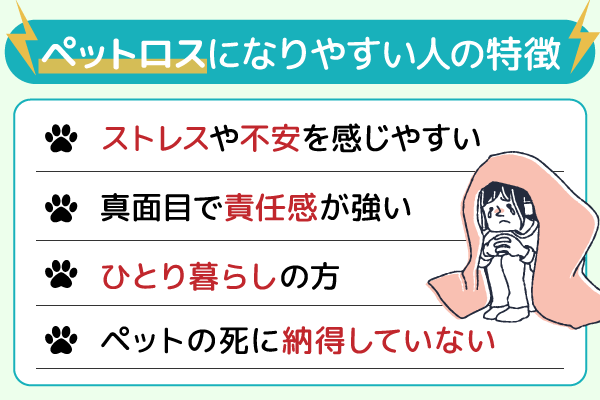

ペットロスになりやすい人の特徴

ペットが亡くなった悲しみがずっと続くペットロスは、誰もが発症の恐れのある問題です。

自宅にペットがいないことへの悲しみはもちろん、他の方が飼われているペットを見るとつい涙があふれる人もいると言われています。

ペットロスを強く発症する人だと、ペットの幻聴や足音が聞こえた気がする人もいるそうです。

ペットロスになりやすい人には4つの特徴があります。

自分がペットロスを発症してしまうか不安をお持ちの方は、是非参考にしてみてください。

ストレスや不安を感じやすい

次のようなシーンでストレスや不安を感じやすい方は、ペットロスを発症しやすいと言われています。

- 仕事の進み具合でよく不安を感じる

- 生活資金の問題でよくストレスを抱えている

- 人生への不安が頭によぎる

- 人間関係でストレスを溜め続けている

普段からストレスを溜めやすい方は、自己発散するのが苦手な影響で、ずっとストレスを抱えています。

自分を癒してくれる大切なペットが亡くなった際には、特に強いストレスや不安を感じ、ペットロスに陥りやすいそうです。

「もうペットに会えない」「自分を癒してくれない」といった不安が募り、時間が経過するたびにペットロスが強まります。

日常生活で感じる小さなストレスなどがきっかけで、ペットロスの不安・想いが押し寄せて悲しい気持ちになる人が多いそうです。

真面目で責任感が強い

次の項目にあてはまる真面目で責任感が強い人も、ペットが亡くなった際にペットロスを発症しやすいと言われています。

- 家族の中で1番ペットと仲が良かった人

- 自分がペットを育てているという意識を持っていた人

- ペットのしつけに力を入れていた人

自分が大切に育ててきたペットが亡くなった喪失感の影響で「自分にできることがあったのではないか」「もっとペットを愛してあげていれば」といった後悔がよぎり、ペットロスが続きやすいそうです。

日常生活において、よく自分を責める傾向が強い人、後からよく不安を感じてしまう人はペットロスが重症化しやすいので注意してください。

一人暮らしでペットと暮らしていた

一人暮らしの寂しさを埋めるためにペットを飼っている方は、ペットロスに陥りやすいと言われています。

寂しさを埋めるためのペットが亡くなったことにより、今後は寂しさを埋めることができません。

仕事から帰ると玄関まで出迎えてくれる姿、一緒のベッドで眠っていた姿などを思い出し、悲しみや孤独感を強く感じてしまうそうです。

一人暮らしだとペットが亡くなった悲しみ、不安を誰にも話せない影響もあり、身近に相談できる人がいない人ほどペットロスが重症化しやすいと言われています。

ペットの死に納得ができていない

ペットが亡くなったことを受け入れられない人、目を背けている人は、ペットロスが長期化しやすいと言われています。

亡くなったことが納得できない人は、次のような特徴があります。

- 「死」という現実を受け入れたくない

- 強いストレスを感じたくない

ペットが亡くなったことへの恐怖から、葬儀・火葬に立ち会わずお別れができていない人や、お墓参りに行かずにいる人は、目を背けるあまりペットロスを強く発症するのが特徴です。

受け入れていない期間はペットロスを発症しにくいのですが、ふとペットのことが頭によぎると、強い悲しみを感じてしまいます。

ペットが亡くなったことを受け入れない限り、ペットロスが長期化しやすいので注意してください。

ペットロスを乗り越えるための方法

ペットロスを発症した状態が続くと、日常生活で次のような問題が発生します。

- 仕事が手につかなくなる

- 人と話すことにストレスを感じてしまう

- ずっと暗い表情のまま生活してしまう

ペットの死を悲しむことは大切なことですが、長期化して自身や周囲のストレスになることは避けなければなりません。

落ち込んでしまった気持ちを再度持ち上げる動き方として、ペットロスを乗り越える方法を4つまとめました。

ペットロスが長期化して困っている方は、是非参考にしてみてください。

悲しみを我慢しない

ペットロスを発症している人の中には、ペットが亡くなった悲しみを自分の中だけに溜めこんで我慢している方が大勢います。

悲しみを我慢するとずっと自身の記憶の中にペットのことが残ってしまうため、次のように、悲しみを我慢することを辞めてみるのはいかがでしょうか。

- 思い切り泣く

- 悲しい気持ちを表に出す

- 悲しいときは悲しいと言う

悲しい気持ちを押し込んだとしても、その感情は消えることなく、いつまでも悲しいままです。

悲しむことに抵抗や不安がある人も多いと思いますが、ペットの死を受け入れるためにも、自分の感じている悲しみを発散してください。

周囲の人に相談する

ペットロスの気持ちを溜めこんだままの人は、次のような人にペットが亡くなったことを相談するのも、ひとつの解決方法です。

- 家族

- 親しい友人

- ペットが亡くなったことを知っている方

ストレスや不安を解消するとき「人に話す」という行為が、発散につながります。

悲しい気持ちやペットの喪失感を声に出すだけでも、ペットロスの気持ちが薄れて、亡くなったことを受け入れやすくなるかもしれません。

専門家のサポートを受ける

誰にもペットロスのことを相談できないとお悩みなら、次のような専門家にペットロスの話を聞いてもらうのがおすすめです。

| 相談先 | 相談できる内容 |

|---|---|

| カウンセラー | 有料で生活・仕事に関するさまざまな相談が可能です。専門資格を持つプロからペットロス解決のアドバイスをもらえます。 |

| ペットロスホットライン | 無料でペットロスの悩み相談ができます。ボランティアの方に自分の不安や悲しみを聞いてもらえるのが特徴です。 |

| 悩み相談サービス | 有料で個人が提供している悩み相談サービスにペットロスを相談する方法です。オンライン通話などで気軽にペットの死について相談できます。 |

悩み相談の専門家に相談すれば、納得のいく解決策を見つけられます。

自分に足りない考え方や思いをアドバイスしてもらえるほか、長年抱えていたペットロスの悩みを人に話す良い機会となるでしょう。

ペットとの思い出を振り返る

ペットロスを乗り越えたいのときには、次の方法でペットとの思い出を振り返ることが効果的です。

- 自宅に写真を飾る

- アルバムを作る

- 撮影動画をまとめる

写真や動画をチェックできる環境を整えれば気持ちを整理をつけやすいほか、いつでもペットの姿を確認できるため、ペットロスを解消しやすくなります。

「ペットのことを忘れてしまおう」と無理に努力しようとすると、逆にペットロスが加速するかもしれません。

ペットのことを忘れるのではなく、思い出を形として残すことにより安心感が手に入ります。

ペットロスにならないための対策方法

自分の飼っているペットが年を取ったため、将来ペットロスにならないか不安な方も多いでしょう。

ペットロスを回避したいのなら、次の対策を実施してみてください。

ペットとの時間を大切にして思い出を作る

ペットロスを回避したいのなら、心ゆくまでペットと過ごす時間を確保し、たくさんの思い出を作ってください。

ペットロスは、ペットが亡くなった際に「もっと一緒に居てあげていたら」といった後悔が原因で発生する場合があります。

後悔しないくらい一緒に遊んであげれば、楽しい思い出だけが残り、後悔の念を抱きにくくなるでしょう。

「ペットと過ごす写真を撮る」「外に遊びに行く」「おいしいものを食べてもらう」など、ペットを楽しませる方法は複数あります。

飼っているペットの種類に合わせて、今から楽しめそうなことをスタートしてみるのはいかがでしょうか。

ペットの死について事前に考え話し合う

ペットロスを避けるためには、事前の心構えが重要です。

ペットが亡くなるということから目を背け、逃避した結果ペットロスを発症する人もいるため、次のような話を家族で進めておきましょう。

- 葬儀の方法を考えておく

- 利用する火葬サポートを決めておく

葬儀・火葬の方法を事前に決めて準備しておけば、ペットが亡くなった際に落ち着いて対処できます。

ペットの死のショックで満足のいく葬儀をできずに後悔する人もいるので、ペット火葬の基礎知識や手順、利用できる業者について把握し、心構えを付けておくのも良いかもしれません。

考えることを避けたい悲しい内容ですが、安心してペットとお別れができるように、準備してみてはいかがでしょうか。

まとめ

ペットロスになりやすい人の特徴は、次の通りです。

- ストレスや不安を感じやすい人

- 真面目で責任感が強い人

- 一人暮らしでペットと暮らしていた人

- ペットの死に納得ができていない人

亡くなったペットに対し「後ろめたい気持ちがある」「後悔の念を持っている」「現実から目を背けている」といった場合にペットロスを発症しやすくなります。

解消する方法や回避する対策もあるため、将来発症するかもしれないペットロスの対策として、自分にできることから始めてみてはいかがでしょうか。